2025年3月18日(火)に開催された、第37回ハイメスコンクール<声楽部門>では、厳正なる審査の結果、3名の入賞者が選ばれました。各入賞者の紹介、また入賞されたお気持ちなど、広報委員会がインタビューさせていただきましたので、ぜひご覧ください。

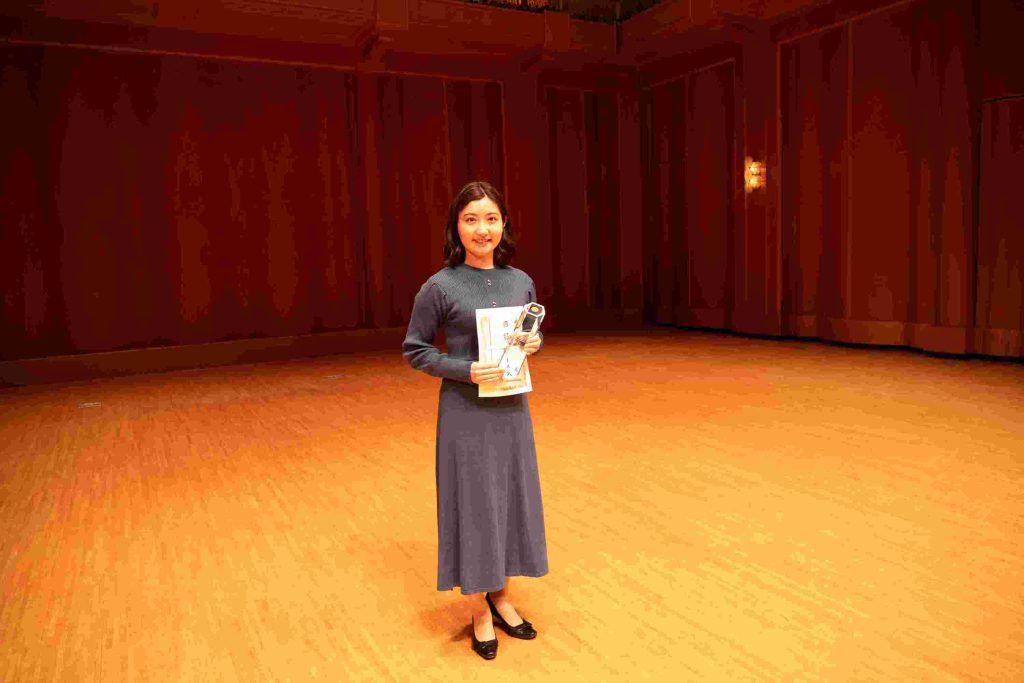

最優秀賞 鈴木美郷さん(ソプラノ)

30歳・札幌市出身

英国王立音楽大学修士課程修了

受賞された率直な感想

故郷である北海道で久しぶりに歌うことができ、このような素晴らしい賞をいただき、とても嬉しく思います。 今まで支えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。 この受賞を励みに、さらに精進していきたいです。

選曲の理由

R.クィルター/Op.3-1 3つの歌より “愛の哲学”

G.ヴェルディ/歌劇《リゴレット》より “慕わしい御名”

G.プッチーニ/歌劇《ラ・ボエーム》より “あなたの愛の呼ぶ声に”

1曲目のクィルターの作品は、イギリス留学した時に授業で学んだ曲でして、とても印象に残っていたので、日本に帰国した際には演奏してみたいと思っていました。2,3曲目はいつかオペラで演じてみたい役のアリアで、特にリゴレットのジルダのアリアは技巧的で難しい曲ですが、コンクールの場で試してみたいと思い、選曲しました。

留学に向けて

イタリアまたはドイツに留学したいと思っております。 以前、イタリアとドイツにはオペラアカデミーとオーディションに参加したことがあり、とても勉強になったので、もっと長く現地に滞在して学びたいという思いが強くなりました。

最優秀賞の鈴木さんには、副賞として、(株)宝石の玉屋様(泉 研社長)より「純金ウィーン金貨 ハーモニー」が贈られました。

優秀賞 石山夢乃さん(ソプラノ)

26歳・札幌市出身

東京藝術大学音楽学部別科1年(コンクール参加時点)

受賞された率直な感想

参加者の皆さんはいろいろなところにご出演されていて実績がある方なので、プレッシャーがありました。でも自分なりの音楽はできたのではないかと思っています。

選曲の理由

G.ヴェルディ/“煙突掃除夫”

G.ドニゼッティ/歌劇《ランメルモールのルチア》より “あたりは静けさにつつまれ”

ヴェルディ「煙突掃除夫」は札幌の師匠に提案してもらい、今回のために新しく挑戦しました。アカペラから始まるので審査員の方の印象にも残りやすいのではと思います。 同じ部分を何度も繰り返す曲なので、どう変化をつけるかというところに苦労しました。

留学に向けて

ずっと習っている先生が、皆さんイタリアで勉強されている先生なので、 私もイタリアできちんと勉強してみたいと思っています。 フランス音楽もすごく好きなので、生で聴いて勉強してみたいと考えています。

優秀賞 小野寺陸さん(バリトン)

22歳・岩手県出身

北海道教育大学岩見沢校4年(コンクール参加時点)

東京藝術大学大学院修士課程音楽研究科声楽科進学予定

受賞された率直な感想

私は岩手県出身ですが、北海道教育大学に進学して、道内に身を置いて音楽を学ばせていただきました。 4年間、北海道で音楽活動をする中で、ハイメスコンクール、そしてハイメスアーティストの方たちが、 北海道の音楽文化を作っているということをすごく感じていました。 そのようなコンクールで、今回このような賞をいただけたというのはとても嬉しく思っております。

選曲の理由

J.ブラームス /Op105-4 5つの歌曲より “教会墓地にて”

G.ドニゼッティ/歌劇《ポリウート》より “麗しきあなたの面影で”

4年間でも歌い込んできた曲の中から選びました。 1曲目の「教会墓地にて」というブラームスの歌曲についてですが、お墓や苦悩といったモチーフが扱われており、バッハの「マタイ受難曲」のコラールの一節が曲中に挿入されています。受難というテーマに基づき、季節感を考慮してリートを選曲しました。もう1曲のオペラアリアにもイタリア語で墓を意味する「Tomba」という言葉が出てきます。宗教を通したモラルの変容、そして軍人という立場から人の生死に強く意識を持っているキャラクターを一曲目のリートに続けて歌いたいと思い選曲しました。

留学に向けて

留学はいつか行きたい思っています。自分がこれからクラシック音楽で生きていくとなるならば、やっぱりヨーロッパ、特にドイツには1度行ってみたいなと考えています。

審査委員長 三縄みどり先生による全体講評

皆さん、本日はお疲れ様でした。

本日は14人の方の熱演を聴かせていただいて、とても楽しめました。

皆さん良い声でしたし、それぞれに色々な改善点はあると思うのですが、このコンクールに向けてとて

も一生懸命頑張って、勉強してこられたなという事を強く感じました。

私は普段は横浜に住んでいるのですが、札幌にはとてもご縁があって、雪の時期に来たこともありま

す。12月に第九を歌いに来たことも何度もあります。一昨日から急に雪が降ってきて、寒い中、大変で

したけれども、皆さんの演奏を楽しめたということはとても幸せだったと思います。

全体講評ということで、審査委員の先生方とどんなことをお話ししましょうかと相談して、私一人から

ということではなく、審査委員全員の感想として、みなさんにお話しをしたいと思います。

今回はとてもレベルが高かったと他の先生方がおっしゃっていました。私はこのハイメスコンクールに

初めて参加させていただきましたが、私もそう思いました。良い声もたくさん聴けましたし、そしてま

た、本当に音楽的にもしっかりと歌われていた方もたくさんいて、レベルの高いコンクールだったと思

います。

ハイメスコンクールというのは、若い方を育てるという目的で開催されています。このようなコンクー

ルが全国でどのくらい催されているかは分かりませんが、励みになりますね。今回はコロナを過ぎて参

加者が増えたということで、これからも、もっともっと皆さんが参加して勉強の場にしていったらいい

なと思います。

まず、私が皆さんの声を聞いていて、1つ、2つ….3つ、4つ…たくさんあるのですが、表現力のある方と

そうでない方とで結構分かれました。とてもよく表現されている方と、固まって何を歌っているのか

な、どういう気持ちで歌っているのかなと、それが分からない方もいました。

音楽というのは声だけではありません。いかに表現するかということが私は一番重要な課題だと思って

います。自己表現をもっと大切にすることは、実はもっと声が出るということにも繋がると私は思って

います。

私はよく「体の幅で歌うな」と言っています。体の幅で息を吸って体の幅で声を出す、つまり手を前に

出した、「前に習い」小学校でやりましたね。あの「前に習い」が体の幅です。「小さい前に習い」で

歌っている人もいます。ちょっと吸って、ちょっと吐く!こういう歌い方を私は「省エネ唱法」と言っ

ています。こういう歌い方ではなくて、体の幅よりも広く息を吸う。たくさん吸って、ホールの空間を

満たすような、そういうエネルギーで歌う事です。手を横に広げながら息を吸う!そしてその幅に手を

広げたままたくさん吐く!!もっと皆さんが歌うということにエネルギーを使ってくれたらいいなと思

います。もちろん無駄な力みは要りません。効率よく、たくさん吸って、たくさん吐く!ぜひ実行して

みてください。

それから、母音!母音によって響きが変わりすぎます。「い」と言いすぎる、「え」と言いすぎる、そ

う思います。どんなに母音が変わっても、「O」の母音を中心に、一つのラインの中にそれがはまって

いって、響きが広がっていくといいなと思いました。そこに問題がある人が結構いました。母音の響き

を揃えましょう。縦の響き、奥の響きをもっと感じて歌いましょう。何人もの人が母音が前に寄ってし

まっています。一生懸命なあまり、前に声を飛ばしたいあまり、母音がどんどん前に出て浅く歌ってし

まうのです。「エスカレーターに乗るのではなくて、エレベーターに乗りなさい!」最近私はこんな風

に言っています。音が下から上に上がっていく時にはもっと真っすぐ上がりましょう。体の支えに乗る

には体の芯を息が上がって行くことが重要です。皆さんはつい前に前にと歌ってしまうので気をつけま

しょう。手を真っ過ぐ前に伸ばし、徐々に上げていくと一番高いところに届くのは体の脇の線と手を伸

ばす方向が一致した時です。つまり前に歌わないで、後ろをエレヴェーターのように真っ直ぐ上がる感

覚が必要だということです。前に歌いすぎると良い響きになりません。とにかく上下前後、全てを意識

して広げ、立体的に歌って欲しいと思いました。

高音が詰まってしまう人がいました。力で押すのではなく、もっと後ろの響きを大事にして、息を流し

ましょう。母音の響きを大切に!後ろの響きをもっとつけて、立体的な響きで歌いましょう。

もう一つは、体を支えてとよく言われますね。その「支える」という事を間違って理解している人がい

るのではないでしょうか?ただ固まってお腹を張り過ぎている人が多いように見えました。支えるとい

うことは息をコントロールするということです。体を固くして、支えすぎないようにしてください。

どうしても高音がつまってしまうと自覚症状がある人は、少し体を緩め、なるべく後ろを息が通るよう

にして、息を流しながら歌うということを意識して歌ってみてくださ。音の移動よりも先に息を移動さ

せ、なるべく早く息を高いポジションに持ってくることが大切です。

歌には言葉がある!これは器楽にはないとても素晴らしい表現方法なのです。その素晴らしいものを

我々は手にしているんです。でもその言葉の表現がうまくいっていない人がたくさんいます。早いとこ

ろ歌うのに一生懸命になりすぎて全く言葉が分からない人や、こういうニュアンスでこの言葉を言うべ

きなのに、乱暴に歌ってしまう人とか……。言葉の扱い方をもう少し丁寧に、心を込めて歌えたらいい

なと思いました。

あとは音楽的なフレーズですね。どうしてもフレーズから次のフレーズに行く時に、そこで一旦止まっ

て、次のフレーズが始まる、そういう方が何人もいました。どんなに終止しても、ここで終わっても、

そこは次のフレーズのスタートだという、そういう意識をもっと持って、いちいち止まらないようにし

ましょう。曲はずっと繋がっています。大きなフレーズで歌えるようになるといいなと思いました。

スペイン語、ロシア語の作品などいろいろな言語の歌がありますが、今日はイタリアやフランス、イギ

リスの作品がありましたね。みなさんがいろんなことにトライして、いろいろな音楽を楽しんで歌って

いるのが素敵だなと思いました。

皆さんは歌が好きですよね。好きだから歌っているんですよね。それなのに本当にこの人は歌が好きな

のかなというような表情になっている人もいました。歌えて幸せ、本当に楽しいということをどんな悲

しい曲を歌っても、どんな歌を歌っても、全身であふれるように表現できたらいいなと思います。

もっと気持ちをあふれさせて歌ってください。皆さんが感じること、この言葉で思うこと、この音楽的

なフレーズで思うことを、もっとあふれさせて!

いろいろなことを申し上げましたが、その中で一つでも心に引っかかって、皆さんが練習する時に、

「あ、そう言えば、この間コンクールで審査委員長の人がこんなこと言っていたな」と思いだしたら試

してみてください。

これから歌う場を広げていって、皆さんがどんどん活躍して、また私が聴く機会があったら良いなと、

楽しみにしています。頑張ってください。本日はありがとうございました。

(第37回ハイメスコンクール表彰式 会場にて)